为了深度探索科技赋能与生态保护的融合路径,助力黄河流域可持续发展,在7月27日,山东理工大学管理学院浪里白条实践团踏上了前往青岛港湾职业技术学院的调研之旅。在这次“三下乡”社会实践活动中,团队成员将探索 “智能监测 + 精准治理” 的生态保护新机制,并与相关科研院校深度沟通,共同探讨水下机器人技术落地黄河生态修复、保障流域生态安全的可行方向。

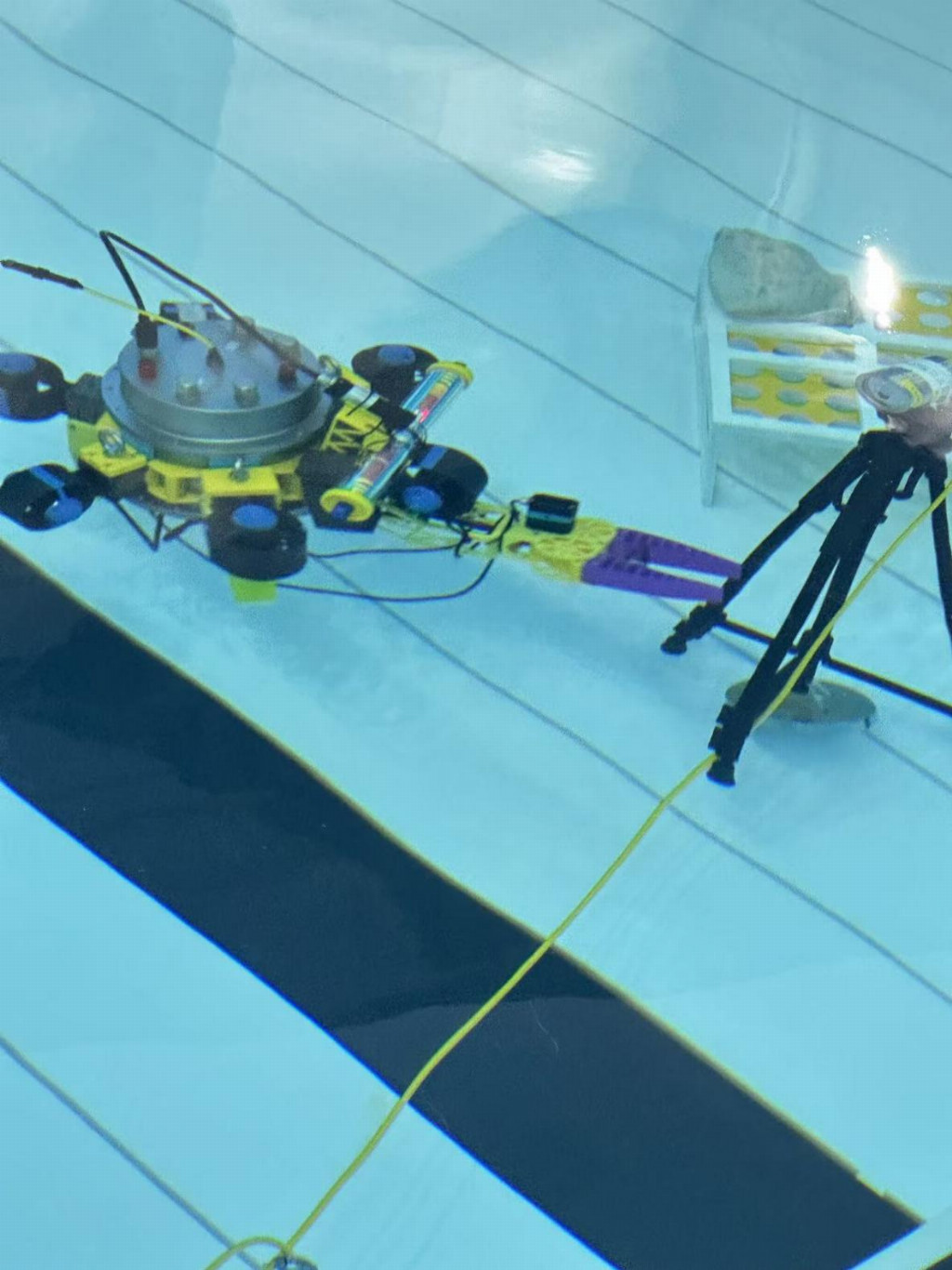

在青岛港湾职业技术学院,中国国际海洋水下机器人大赛正热火朝天的进行,海洋工程实训水池旁,各地高校参赛队伍与观摩者云集,各色水下机器人被放入模拟海洋环境的水池,伴随机械嗡鸣,“水下智能” 角逐拉开帷幕,机器人现场完成池底温度测量、pH 值监测、障碍物躲避、物品抓取等项目,动作精准灵活。赛事负责人介绍:“今年机器人续航与适应性显著提升,部分设备可在模拟黄河低温高浊环境中作业 4 小时以上,为黄河治理奠基。”在赛事负责人的引领下,实践团成员们移步至实训水池旁,亲眼目睹水下机器人如何在复杂模拟环境中运作,深切体会到这项技术带来的切实优势。它不仅突破了传统水下作业的诸多局限,显著提升了监测数据的准确性与及时性,还极大地降低了人力成本与作业风险,为黄河流域生态治理提供了可靠的数据支撑与高效的作业手段,为流域生态的科学保护与可持续发展注入了强劲动力。

实践团成员在现场拍摄的机器人作业图

在赛事现场,实践团成员与各学校老师展开深入交流。从对话中,成员们了解到一个关键现状:水下机器人技术虽发展迅速,但落地黄河流域生态治理时,仍面临适配性难题 —— 黄河部分河段高浊度、强冲刷的环境,对设备传感器灵敏度和机身耐用性提出更高要求。这一情况既凸显了技术优化的紧迫性,也让大家意识到 “产学研协同” 的重要性。随后,实践团的指导老师与其他学校参赛队员探讨:如何将赛事中的技术创新与黄河治理实际需求结合,比如简化操作流程以适配基层工作人员,降低成本以扩大应用范围,这些探讨为后续技术落地方向提供了清晰思路。

实践团指导老师与其他学校参赛队员交流图

随后,实践团成员与导师共同走进赛事直播镜头,开展了一场面向公众的水下机器人技术科普与黄河流域生态治理宣传活动。直播过程中,实践团成员手持赛事手册,结合画面里水下机器人的实时操作进行细致讲解,介绍该机器人搭载的高精度温度传感器可深入黄河水下 10 米处精准采集水温数据,为科研人员分析流域水温分层、判断鱼类栖息地适宜性提供支撑,其配备的 pH 值探测模块能实时监测水体酸碱度,数据异常时可辅助快速定位排污口等污染源,为黄河水质监管筑牢技术基础;随后,成员们还围绕画面中机器人避障、抓取模拟垃圾的场景进一步介绍,该设备依靠声呐与视觉识别双重系统,能在黄河高浊度水域灵活避开礁石、水草等障碍物,机械臂抓取功能可清理河道内塑料垃圾、废弃渔网,为黄河河道生态修复提供高效助力。实践团指导老师也围绕技术适配方向补充说明。整场直播通过通俗语言搭配直观画面,清晰呈现水下机器人技术与黄河生态治理的紧密关联,不少观众在评论区主动询问技术细节与后续进展,有效提升了公众对黄河生态保护与科技赋能的关注度。

实践团成员与指导老师开展直播宣传图

实践团成员们通过此次赛事交流与直播宣传,深刻认识到水下机器人技术赋能黄河流域生态治理仍面临环境适配、成本控制等现实挑战,也清晰看到了技术迭代与产学研协同带来的突破潜力。他们意识到,只有持续推动水下机器人技术向黄河治理实际需求靠拢,让设备更耐冲刷、操作更简便、应用更广泛,才能真正打通科技落地的 “最后一公里”;只有当更多人关注并参与到 “科技护黄” 的行列中,凝聚起科研、政策、公众的多方力量,黄河流域的生态保护与高质量发展才能行稳致远,母亲河的清澈安澜与流域的生机盎然才会拥有更坚实的未来。

浪里白条实践团与专家的合影图

通讯员:高艳

供稿来源:山东理工大学 浪里白条实践团